真正的艺术是忽视艺术的——《燕翔摄影作品集》序言

据《左传》载称,早在四千年前殷商之时,滕州故地就已为方国,西周初立为滕国。在春秋战国的纷扰争乱之中相传三十一世,历时七百余年。不管是从这里出土的新石器时代北辛文化(公元前5400年)的红陶窑罐,还是西周时的青铜礼器滕侯鼎,都足见滕薛故地华夏历史的久远和东夷文化的丰厚沉积。恰恰就是在滕薛故国文昌盛世的春秋时期,我们的祖先墨子在这里发明了针孔成像原理才变为现实。人们才真正开始利用摄影来记录历史、反映现实,进而演化为一种新的艺术手段而步入了艺术世界的神圣殿堂。

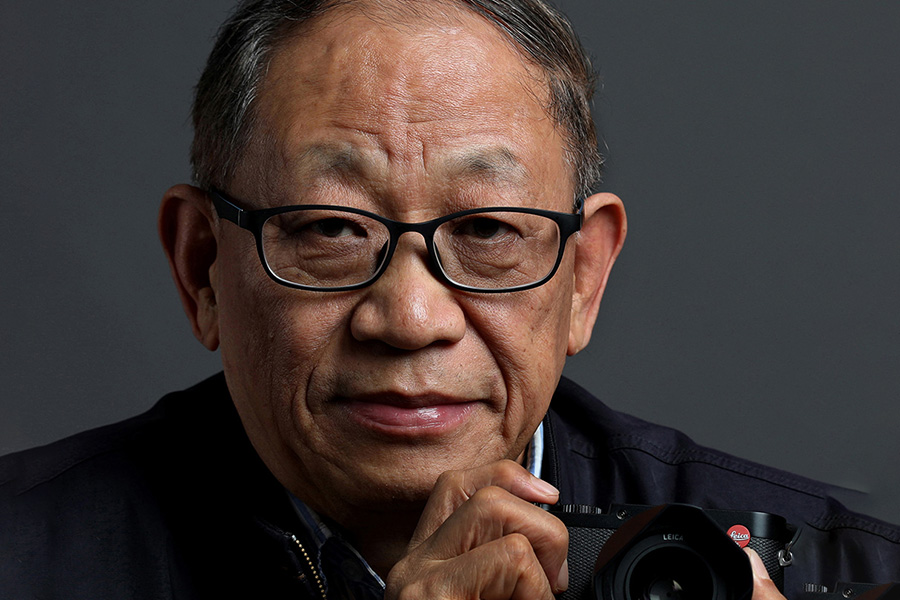

适逢摄影术发明一个半世纪之后的1986年,在针孔成像的发祥地——墨子故里,有一位名叫燕翔的“发烧友”开始拿起了相机,恰恰就在这一年,他参加了轰动全国的“国际和平年全国青年摄影大奖赛”并到济南观看了展览。用他自己的话说:“就像参加‘五四’运动的热血青年一样”,这次大赛对他产生了深刻的影响,从此使他更加坚定地走上了摄影之路。由于他的勤奋和努力,在短短几年里便在全国影坛渐露头角。他的作品连续两次在第16届和第17届全国影展入选,并在全国各类影展和比赛中屡屡获奖,1996年被中国摄影家协会吸纳为会员。

天道酬勤,燕翔说:“勤奋是成功的钥匙”,这是他对摄影的感悟,更是对自己的总结。燕翔供职于山东信诚化工股份有限公司,从一名普通工人、宣传干事,秘书、团委书记、宣传处长到公司工会主席和省石化工业劳动模范、省新长征突击手,不难想象他工作的繁忙,摄影只是他的业余爱好。然而一位企业干部又能有多少“业余”时间呢?尤其在基层工厂更是可想而知。他得益于有一位好领导,他的领导陈至诚先生也是一位摄影“发烧友”,非常重视企业文化,他对燕翔的理解、支持和帮助,可以说是燕翔成功的重要前提。

与燕翔相识是1992年在枣庄举办“首届全国十大青年摄影家评选”时,由枣庄市青年影协主席翟利民推荐认识的,初始他给我的印象是真诚、谦恭、聪慧、文雅,后来我在各种影展和比赛的评选中多次看到他的作品,使我更全面地了解和认识了他的摄影个性和风格,他的作品深沉厚重、真切感人,尤其是他反映社会人生的作品都充满着浓郁的生活气息并昭示着深刻的社会寓意。如《“流动大军”何时休》,是反映鲁南农村一群逃避计划生育的农民到处流动的社会现状,鞭挞了当时农村较为普遍的一种社会现象,以唤起人们强烈的忧患意识和高度的社会关注;而《初来乍到》则完全从另一个角度,通过一位从农村来到大都市的乡下人在熙熙攘攘的大街上翘着脚,双腿夹住纸箱焦急地查看地图的生动瞬间,表现了改革开放给中国带来的新气象。在这里不是一位歌手而是一位摄影家给人们讲述了一个“春天的故事”,从这两幅作品中不难发现作者勤于观察和善于捕捉的艺术功底。《各抒其情》称得上是一幅妙不可言的生活幽默画,画面上看不到两位打电话的年轻人的面孔,但作者却十分巧妙地通过两人的肢体语言,维妙维肖地刻画出了两人迥然不同的性格,画面诙谐幽默、耐人寻味。

“只有真实的东西,才能引起人们的共鸣”,这是燕翔自己从“而立”走向“不惑”的十年中,始终笃循的信条。从他的所有作品中,我们找不到过去那种“摆布”和“组织”的痕迹,他的作品都是真实而自然甚至是“随意”的,但却都是他在日常生活中用心去捕捉到的一个个真实可信、生动感人的典型瞬间。《雪原圣歌》就是衣服刻画人物内心世界的上乘佳作:姊妹俩风雪中伫立高坡,姐姐坚毅而焦急地凝眸远方,祈盼着亲人的归来,从额前与头巾上飘积的雪花和她们僵硬的面部表情上,可以看出,她们已在风雪中翘望多时了,满脸稚气的小妹注视着姐姐,眼神中闪烁着深情的目光。这里没有轰轰烈烈或惊天动地的场面,也没有曲折动人或大喜大悲的精彩瞬间,有的只是质朴、自然和真实。当我看到这幅作品时,仿佛是在细细地品读和欣赏陈丹青的《藏女》,发人深思、令人神往。作者面对纷繁的社会万象,都能及时地发现和捕捉住这些生动感人、稍纵即逝的决定性瞬间,足见作者对社会生活的深刻洞察力和娴熟敏捷的抓拍技巧。再如《各有所得》这幅曾在“世纪泉城国际摄影大奖赛”中获得金牌奖的作品,画面充满着浓郁的生活气息,作者抓住全民健身这一主题,真实而生动地表现了都市百姓的市井生活,就像一幅时代风俗画跃然纸上。倘若我们都象画面中那样天天坚持健身和锻炼的话,恐怕SARS就不会侵蚀人们的健康了。

罗丹说过:“所谓大师,就是这样的人。他们用自己的眼睛去看别人见过的东西,在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”他还说:“最纯粹的杰作就是这样的:不表现什么的形式,线条和颜色再也找不到了,一切都融化为思想与灵魂”。品读燕翔的作品,几乎都是来自日常生活中司空见惯的一些生活细节,一般人视而不见,而他却发现并捕捉下来,又赋於了它深刻的主题内涵和丰富的思想内容。他的每一幅作品或给我们提出一个深刻的社会问题、或给我们讲述一个动人的生活故事、或给我们提供一个欣赏艺术的休闲空间……,这就是我对燕翔其人和他的作品的印象。罗丹还曾说过:“真正的艺术是忽视艺术的”。

是为序

二〇〇〇年五月